Aさんが出版した写真集その2

以前当ブログでも紹介させていただいた女流陶芸家の写真集を出版したAさんからコメントをいただきました。

悲しい写真でもないのに、なぜその時涙が出てきたのだろう。ゆっくりとロギさんの花の写真を見始めてから一時間くらい経っていたかもしれない。それがこの写真集の始まりだったと思います。

全ての自然写真家がそうなのだろうか、被写体のある風景の中に体をゆっくりゆっくり溶け込ませて、自己消滅を目指し、やがて来るシャッターを押す瞬間だけのために野生化する。躊躇と決断のはざまの中、小さな鼓動を胸に感じながら人差し指に力を入れる。彼の写真を見ながら僕にはそんな風景がよぎっていました。

試行錯誤の繰り返しでした。何をどう表現したいのか毎日、毎日自分に問い続けた日々でもありました。ロギさんが撮影を楽しんでもらう中、足掛け7年、数多くの撮影場所に行き、数多くの写真を撮ってもらっている内に、自分はこの美しい自然に囲まれた鹿児島に生まれて生きている。自然の持つ魅力、人の持つ魅力を陶芸家を通して表現しようとしている。「 綺麗 」僕はその一言を聞きたいためにこの写真集を作ろうとしたのだと。ありがとうございました。

有馬淳一

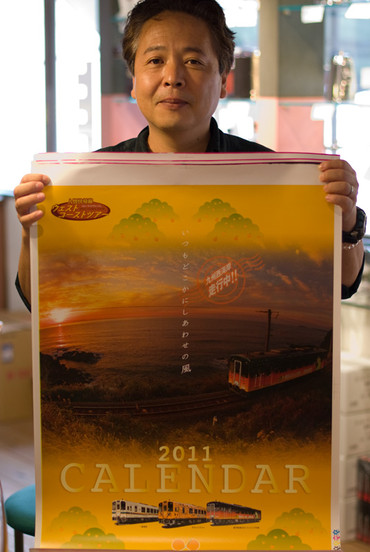

写真集「音里碗」の写真を担当したロギさんと、肥薩おれんじ鉄道、2011年カレンダー。彼が撮った写真は、この肥薩おれんじ鉄道のカレンダーでも見ることができます。

なお、このカレンダーの表紙を飾る、夕日を浴びて走るオレンジ号の写真、大変な苦労があったようで…話を聞いて感心しきり。プロって、すごいですね。

葉っぱ

雨上がりの公園

日曜日のお客さんたち

ええなーこれ

革教室feel so goodさんの作品展示会

当ブログにもリンクさせていただいているLEATHER STUDIO feel so goodさんの作品展示会が12月21日(火)から始まります。場所は薩摩蒸気屋 屋根裏ギャラリー。天文館に出かけられた際は、ぜひ寄ってみてください。キラリと光る個性的な作品たちが、あなたをお待ちしてます。詳しくは feel so goodさんのブログでご確認ください。

生徒さんの作品

DATE:12月21日火曜日~26日日曜日 10:00~19:00

薩摩蒸気屋 屋根裏ギャラリー 鹿児島市東千石町13-14