だれだったのか思い出せない。ずいぶんむかしのことだ。その女性は「わたしはコールガールになりたい」と言った。その時ぼくはどう答えただろう。おぼえていない。どうしてこんなヘンな思い出をわざわざ書くかというと、さっき植島啓司さんのコラムを読んでいたら、

ジャネット・エンジェル『コールガール』(筑摩書房、2006年)を読んだ

という記事があって、それがとても興味深かったからだ。たとえば、こんなくだりがある。以下引用

チェスナットヒルにひとりで住むほっそりとした男との一夜は印象的だった。彼はジェンに下着姿になって化粧するところを見せてくれと言う。「それだけでけっこうです」。そして、彼に次のように話しかけてくださいと言うのである。

彼はベッドの足もと側にあるルイ十五世様式の椅子に腰かけた。「こう言ってください。『お母さまはね、お父さまとお出かけする仕度をしているのよ』」細く震える声で言った。まるで遠いかなたから聞こえてくる声のようだった。「『シッターがまもなく来るわ。今夜は、お父さまがわたしを夕食に連れて行ってくださるの』」

たいていのコールガールは彼を笑いものにするか、楽な客だったとせせら笑うことだろう。だが、彼女の場合は違った。

引用ここまで。

ぼくはたぶん一人の男であるけれど、いったいぼくは何なのか、どこから来たのか、さっぱりわからない。でも、こういう文を読むと、どこかに手がかりがありそうな予感がして希望がわいてくる。

ふりむけば愛

来年こそは

ギックリ腰が先週より強力になって戻ってきたせいで、朝からヒーヒー言いながら仕事をしていると、昼すぎに霊能者のテッちゃんがやってきて、そのスーパーナチュラルなワザで治療してくれた。その時はさほど効果を感じなかったのだけど、彼が帰ったあとで、驚くほど良くなった。具体的には、イスから立ち上がるときの激痛が、雲が晴れるように消えてしまった。placeboだと指摘されそうだが、どうもそうではないようだ。ぼくは疑い深い性格なので、何度もイスから立ち上がって確かめてみた。世の中には不思議なことがあるものである。テッちゃんが帰ったあと、いつも屋久島からネットで注文を下さるOさんがいらっしゃった。彼女と話していると懐かしい気分になる。それはちょうど日当たりの良い縁側でお茶をすすっているみたいな。彼女が屋久島で暮らしている人だからかもしれない。雲の話や、屋久島に生えている木の話し、屋久島の昼と夜は別の世界だ、といった話で盛り上がった。彼女の知人には樹木と話ができる人がいるそうで、その人によれば、樹木は人が好きで、パワーを欲しがる人には持っているパワーをいくらでもあげてしまうのだそうだ。それで弱ってしまう樹木も多いらしい。屋久島って、なんだかすごそうだ。よ~し、来年こそは屋久島に行くぞ!

初めての教室展、始まりました

先日もお知らせしましたが、当ブログにもリンクさせていただいているLEATHER STUDIO feel so goodさんの「初めての教室展」が本日より始まりました。場所はギャラリー杜(天文館・お茶の美老園2階)です。天文館に出かけられた際は、ぜひ寄ってみてください。キラリと光る個性的な作品たちが、あなたをお待ちしてます。

DATE:12月9日火曜日~14日日曜日 10:00~18:00

(14日のみ17:00まで)

PLACE:ギャラリー杜(天文館・お茶の美老園2階)

帰ってきたチャンピオンベルト

雨がやむように きみは姿を消した

ぼくが追いかけないことを知っていた

気をつけて さむい朝は

きみの声が聞こえる そんな夜

きみの笑顔が浮かぶ あたたかい朝

ひとりの朝

明日は休みなので

今日はいそがしかった。

さっき帰ってきて、缶ビールを開けた。

久しぶり。

いい気分だ。ストーブも燃えている。

炎を見ながら、酒を飲んでいます。いいね。

ぼくは友達が多い。ストーブも友達。

冬も友達。だからしあわせ。

ぼくは酔っているのかな。

コメントの返事は明日書きます。

バイバイ

あった

トナカイをめぐる冒険

いったい、そんなホテルがあるのだろうか。

駅を出たぼくはタクシーに乗り込み、運転手にこう告げた。

「トナカイホテル」

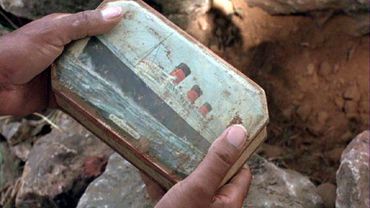

運転手はルームミラーでぼくを確かめると、軽くうなずき、車を発進させた。ほっとした。どうやらこの町で間違いないようだ。運転手は50がらみの陰気な男で、耳から歯ブラシのような剛毛が伸びている。長い年月、寒い土地に住んでいると、こんな耳になるのだろうか。たしかに、ここはぼくが住んでいる町よりずいぶん寒い。ぼくはしばらく窓を流れる風景を眺めていたが、ふと、突然この身に降りかかった異常な事件を確かめようと思い、ボストンバッグを引き寄せた。チャックを開け、紙箱を取り出し、ふたを開ける。なんの変哲もないクリスマスの飾り物。よく珈琲屋のカウンターなどに置かれているアレだ。そう、事の発端は、そこに飾り付けてある妙なトナカイの人形だった。

眠れない夜は続くのだった

魔女の一撃を食らって三日が経った。鏡に映った白いチャンピオンベルト姿の自分が、なんとも痛々しい。しかし、心配は無用である。ぼくの予定では、12月14日に完治することになっている。なぜなら、その翌日が定休日だからだ。つまり、ぼくは定休日にはドライブに出かけることになっている。

(ちなみに魔女の一撃とはギックリ腰のことで、ヨーロッパの一部でそのように呼ばれているらしい)