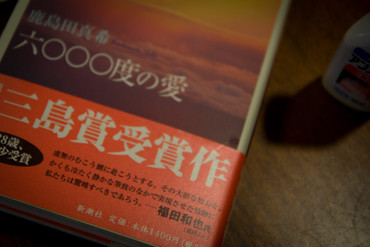

このまえ芥川賞をとった鹿島田真希さんの六〇〇〇度の愛、という本を読んでみた。ほんとは芥川賞作品「冥土めぐり」を読みたかったのだけど1470円もしたので誰かが買うのを待つことにしたのだった。六〇〇〇度はネットの古本屋で200円+送料。読んだ後、帯にある次の言葉を見て、なるほどー、と思った。

「虚無のむこう側に赴こうとする。その大胆な努力を、かくも冷たく静かな筆致のなかで実現させた情熱に私たちは驚嘆すべきであろう。」

虚無のむこう側ってなんでしょうね。実質?それはおそらくこの作品に書かれているサマリアの女のエピソード中の「生ける水」に関わることなのでしょう。それは人の内で泉となり、それを飲んだ人は決して渇かない。ところで、この作者の「虚無のむこう側に赴こうとする。その大胆な努力…」は、あの村上春樹地下冒険家のスタンスに似ているよーな気がしないでもない。村上地下冒険家は地下に降りて、ふつうの人には開けられない扉を開き、暗闇の中をめぐって再び帰ってくる。彼の言う地下とは、物事が人の認識を得て姿を現す以前のなにか、六〇〇〇度の熱で焼き払われた後でも残るもの、とぼくは想像するわけですが、彼の設定する異界は多分に霊的ですね。

以下、村上春樹「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」より

人間の存在というのは二階建ての家だと僕は思っているわけです。一階は人がみんなで集まってごはん食べたり、テレビ見たり、話したりするところです。二階は個室や寝室があって、そこに行って一人になって本読んだり、一人で音楽聴いたりする。そして、地下室というのがあって、ここは特別な場所でいろんなものが置いてある。日常的に使うことはないけれど、ときどき入っていって、なんかぼんやりしたりするんだけど、その地下室の下にはまた別の地下室があるというのが僕の意見なんです。それは非常に特殊な扉があってわかりにくいので普通はなかなか入れないし、入らないで終わってしまう人もいる。ただ何かの拍子にフッと中に入ってしまうと、そこには暗がりがあるんです。それは前近代の人々がフィジカルに味わっていた暗闇…電気がなかったですからね…というものと呼応する暗闇だと僕は思っています。その中に入っていって、暗闇の中をめぐって、普通の家の中では見られないものを人は体験するんです。それは自分の過去と結びついていたりする、それは自分の魂の中に入っていくことだから。でも、そこからまた帰ってくるわけですね。あっちに行っちゃったままだと現実に復帰できないです。

“虚無の向こうは~晴れなのかしら~” への4件の返信

コメントは受け付けていません。

コメントが付くのを待っていましたが・・・

「虚無の向こう側」

私は

「無」

あるいは

「滑稽」

そんな風に・・・

前者の作品を読まないと?でしょうが、余り好奇心が湧きませんm(–)m

引用してくださった春樹さんの作品への理解とは異なりますが。

こんにちは

この作品、好き嫌いがはっきり分かれそうな気がします。というのはこの作品が作者の問題意識を表現せんがため便宜的につくられた(構築された)物語にみえるからです。同じ問題意識を持つ人からは強い支持が得られると思うのですが。で、その問題意識とは…

以下、「六〇〇〇度の愛」より抜粋。

「愛についての物語が存在や有を肯定する。なんと無力なことだろう。それらと自己の間にあるこの距離はなにものだろう。私ははるか彼方にそれらの肯定を見る。自身の肯定は、まだない。だけど自身の死は、それもまたない。狂気に勝る狂気、つまり語ろうという欲求は尽きない。多くの体験が、言葉の力を借りて認識を表出する。誤った認識。つまりはただの思いこみ。それを吐き出す。あまりにも大量に。消耗する。人の呼吸に役立たない空気のようなもの。酸素は吸収され残った窒素のようなもの。連想されるもの、無。そんな無に近いものを吐き出しているうちに、絶望を忘れている。理由は知らない。美しいと盲信していた絶望を、記号の力を借りてあまりにも不正確に表現する。それを繰り返す。その行為が絶望すら無化する。形容不可能な現象に囲まれた世界で、ひとが辛うじて生かされるのはどのような奇跡によってだろうか」

これって、ペーパームーンの次の一節に似てません?

「ここは見せ物の世界 何から何までつくりもの でも私を信じてくれたなら すべてが本物になる」

これは村上春樹の1Q84の冒頭に使われてました。虚無の向うは本物ってことでしょうか。ぼくはそう解釈しました。

拝読 m(^^)m

1Q84~1~3迄は私には難解でした。

ふむぅ・・・(笑)

村上春樹は初めのころのがぼくは好きです。今も机の上には風の歌を聴け、が載ってます