寒い一日。

仕事を終え、「今夜はナベだといいのにな~」

なんて思いながら家路を急ぐ

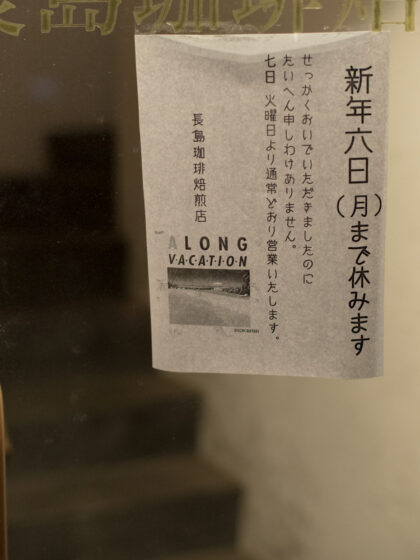

A LONG VACATION8日目

長かった休みもいよいよ明日まで。実に悲しい。

今日は店に出向いて明後日からの仕事の準備。

暖かい布団にくるまって惰眠をむさぼることができたのも今日まで。

おやすみ

A LONG VACATION 6日目

風呂場の混合水栓の交換も終了し、今日からやっと丸一日、なーんにもない、空っぽな時間を過ごせると一人ニヤニヤしていたのだが、ちょっと気になることがあった。混合水栓本体とシャワーは交換したのだけど、シャワーフックは前のものをそのまま流用することにした。昨夜、髪を洗おうとしたら、シャワーの水が下向き過ぎて、頭を前に突き出さないと水がかからない。たぶん、古いシャワーフックの差し込み角度が新しいシャワーに適していないのだ

というわけで、既設のシャワーフックを取り外し、新しいのに交換することになった。5分もあれば交換できると考えていたのだが、取り外してみると既設のフックは横並びの2つのネジで止まっているのに新しいフックは縦並びの2つのネジで止める仕様。つまり、縦用のネジ穴を新設しなければならない、ということ

タイルの下地がコンクリートなので、振動ドリルを使って穴をあけ、アンカープラグを打ち込む。静まり返った正月の早朝に耳障りな爆音を響かせる迷惑な家

作業が終了し、昼食は得意のお好み焼きを作ることになった。食事を終えた後、天気もいいし、近くのロウバイ屋敷にロウバイを見に行こう、ということになった。行ってみると、まだほとんど咲いてなかった。たぶん満開は2週間後だろう。昨年は紅葉も2週間くらい遅れたが、花が咲くのもかなり遅れているようだ

A LONG VACATION 5日目

今朝、夢の中に中学校の時の友人が出てきた。彼は身長180cmくらいあったが、夢に出てきた彼は2mを越えていた上に見たこともない変な服を着ていたせいで、M78星雲からやってきた宇宙人のように見えた。彼は長年TOTOに勤めていたが、定年後、奥様のために退職金で高級グランドピアノを買った。

年末に風呂掃除をした際、混合水栓のシャワーとカランの切り替えレバーがとても固いのに気づいた。ぼくは回せるけどヨッパライ某にはちょっときつそう。あとで聞いてみたら、全然回せないことがあった、とのこと。

というわけで、大みそかに熱帯雨林に注文した混合水栓が昼前に届いた。これまで使っていたのはTOTOだったのだけど、安かったのでLIXILというメーカーのにした。夢にTOTOの友人が出てきたのはこれのせいかもしれない。

取付脚にシールテープを巻き付ける。これを給水管にねじ込むのだが、ねじ込み過ぎたからと言って逆回転させると水漏れの原因になるそうだ。

壁と器具が平行になるように取り付け、水平を出して袋ナットを締め付ける。水平を出す際、気を付けないと取付脚を逆回転させてしまって水漏れの原因になるので、本体が右下がりになるように仮付けし、徐々に本体の右側を持ち上げて水平に近づけていく。めんどくさ~

無事終了。大した作業ではないけど、けっこうウレシイかも

ちなみにわが家の風呂は2階にある。窓を開けると遠くに海が見える。家を建てる際、ぼくには変なこだわりがたくさんあって、例えば、朝、寝室のドアを開けると朝日が部屋に流れ込む

ヨッパライ某が、屋上でランチにしよう、というので、スクランブルエッグを作り、冷たい風が吹く中、熱いコーヒーを飲みながらレーズンパンとチーズパンを食べた。コーヒーは正月用に確保しておいたマンデリン・レイクタワール。ヨッパライ某が、おいしい!を連発しながら飲んでいた。プロが淹れるとコーヒーはこんなにもうまい

午後は年末の棚卸しで拾い上げた商品をエクセルに流し込む作業。コーヒー豆の価格が上がったせいで、在庫の合計金額もだいぶ上がっていた。

夕食は年越し用の沖縄そばの残り。トッピングはラフテー

A LONG VACATION 4日目

A LONG VACATION 3日目

作業は今日も続くのである。階段の手すりや整理ダンスの修理、回りにくい玄関のカギを取り外して分解洗浄、そんなこまごましたことをやってると、買い忘れたものがあった~!と、ヨッパライ某が騒ぎ出したので車に乗せ、近くのスーパーに出向いたが案の定、駐車場は満杯、道路まで車があふれている。ヨッパライ某を降ろし、買い物が終わるまで家に帰って待機することになった。さすが大晦日

昼食はヨッパライ某がスーパーで買ってきたパン。おなかが減ってたので、たくさん買ってしまった~♪とのこと。昼食がすんで作業の続き。風呂を洗ってた時に壊れたデッキブラシを修理。竹の棒をブラシの穴に突っ込んで細い釘2本で止めてあった。こんな作りで3年近く使えたのが不思議

棒の壊れた部分を切り取り、棒をブラシの穴に差し込んだ状態でドリルで穴をあけ、貫通させる。

差し込んだ棒をネジとナットで固定。ブラシヘッドに少しひびが入っていたのでステンレスの針金で補強

今年最後の太陽が沈んでいく。さよーならー

というわけで、ソーキそばで年越し

A LONG VACATION 2日目

昨日に引き続き大掃除は続くのだった。今日は自宅の風呂場から。10時に取り掛かったのだが、途中、ヨッパライ某から掃除機の調子が悪い、とのクレームが入り、掃除機を直すためにしばし中断、ほかにもいろいろ問題が発生し、風呂掃除が終了したのが午後4時。今日中にキッチンの掃除も終えたかったので疲れた体にムチ打ってキッチンに向かう。まず、換気扇やバーナーの五徳などを片っ端から取り外す。それを特殊洗剤を60度の湯に溶かした溶液を満たした漬物桶に放り込み、2時間ほど漬け込む。

その間にシステムキッチンの扉や壁のタイル、冷蔵庫などを洗剤をつけたナイロンタワシで磨き、きれいなタオルで拭き上げる。口で言うのは簡単だけど、こびりついた油をこすり取るのには少々骨が折れる。この作業も4時間近くかかった。

8時ころ、注文してあった年越し用のソバが届いた。毎年注文していたソバ屋は、注文しようとしたらすでに完売とのことだったので、あわてて別の店から取り寄せたのだった

A LONG VACATION 1日目

朝起きてカーテンを引くと、雲一つない、絶好のドライブ日和であったが、残念ながら今日は仕事よりきつい作業が待っているのだった。朝一番で墓所へ出向いて墓掃除。この後、仕事場に行って、店の大掃除

機械のダクトを取り外して中の煤などを削り落としているうちに昼になった。ヨッパライ某がラーメン以外のものを食べたいというので、近所のイタリアンレストランでパスタを注文。ここにはピザ窯があるので、ピザにしようか迷ったのだけど、メニューにブタモツのパスタというのがあって興味を引いたのでそれにした。とてもおいしかったです

ダクトの掃除が終わったところ。作業はまだ続くのだった

ススにまみれて作業をしていると、今日は休みなの?と、バイク少年がやってきた。なんだか顔がやせたな、と思ったら、コロナにかかってかなり体重が落ちたのだという。コーヒーが300gくらい残っていたので、それをお渡しした。今年最後のお客さんは病み上がりのバイク少年だった。