スローな夏の終わりにしてくれ

A LONG VACATION 4日目

A LONG VACATION 2日目

例によって二日目は皇徳寺店の大掃除。いつものようにオートパイロットモードをオンにして作業を開始する。昨日と違い、機械を分解したり、点検するといった、集中を要する作業がないのでこれで問題はない。オートパイロットモードをオンにすると、体は掃除をしたり、容器を洗ったりしていても、頭は別のことに使うことができる。とても便利なモードだが、フィジカルな記憶が残らないために時間の喪失感が大きい。あっという間に時が流れてしまう。

年をとると時間の経過が早く感じられるのは、慣れ親しみ過ぎてモチベーションを失った一日がルーチン化し、オートパイロットが入りっぱなしになって記憶に残らないためだ。そういう人は、例えストレスは増えようともオートパイロットを解除しなくてはならない。

と、意味不明なことを書いたところで今日一日が終わり、屋上で乾杯した。今日はスーパードライ。体を使うとビールがうまい。

庭に水をまいていると、どこからか線香の匂いが漂ってきた。わが家には仏壇はないので、代わりに蚊取り線香を焚いてみた。

A LONG VACATION 1日目

そういうわけで本日よりA LONG VACATIONが始まったのだった。この仕事を始めて14年になるが、その一日目はいつも同じである。店の掃除と墓の掃除。つまり、わざわざこうして日記に書く必要なんかないのだ。

お盆は明日からだが、墓の掃除に行った。だれもいないだろうと思ったが、先客が数人いた。桜島の灰が降らないせいで、掃除はとても楽だった。

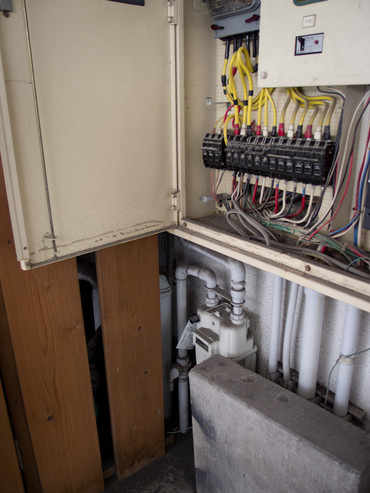

墓の掃除を終え、その足で店に向かい、大掃除を開始した。暑い。機械の煙突を外したりする簡単な作業が、とても苦痛だ。今年の暑さはいつもと違う。いつもはエアコン無しで機械の分解掃除を行うのだけど、今年の夏はクーラーを入れることにした。

作業を終え、屋上で乾杯。ちなみにエビス

A LONG VACATION 前夜

土曜の午後

久しぶりに変人王A氏がやってきた。そしていつもの笑顔を浮かべ、

「自分でコーヒーをいれるのがめんどうになってきてさ」と言った。

「ふーん、年をとるとなんでもめんどうになってくるからね」とぼくが言うと、

「それに、自分でいれたコーヒーがうまかったことが一度もないんだ」と言った。

つまり、コーヒーメーカーが欲しい、というのであった。

冗談だろうと思っていたが、どうやら本気らしく、今まで見たこともない真剣さでコーヒーメーカーの説明書を読んでいた。ぼくは少し不安になった。いずれぼくも、コーヒーメーカーでコーヒーをいれるようになるのだろうか。