昼過ぎ、珈琲を飲みながら何気なく窓の外を見ると、晴着姿のきれいなお姉さんが俯きがちに歩いていくのが見えた。そうか、成人式か。ぼくは遠い目になってセピア色に変色しつつある自分の成人式を思い浮かべた、はずだったが、自分でも驚くほど何も浮かんでこなかった。ぼくはあせった。寄せる波に砂山が洗われるように、ぼくの記憶もここにきてついに押し流されはじめたのか、みたいな。しかし、思いめぐらして程なく、このブログに自分の成人式の記事を書いたのを思い出した。ブログ内検索で「成人式」を検索すると3つの記事がヒット。その一つが自分の成人式当日の出来事を描写したものだった。成人式の決意、と題したもので、友人たちが「今日から禁煙するぞ」と誓ったという、くだらない記事。それを読んでぼくは訝った。今のぼくにはその記憶がない。思い出そうとしても、何一つ浮かんでこない。ふつうに考えれば、それはエージングに起因するものだから仕方ない、と、苦笑いしつつ納得すべきことなのだろう。しかしここでぼくは脳の記憶システムについて書かれた本の記事を思い出した。それによれば、人間の脳に収まっている記憶はハードディスクなどの記憶媒体に記録したデータとは違い、それを呼び出して再生するたびに編集、加工されてしまう。そして元の記憶はそれに上書きされてしまうのだ。だから、成人式の記憶を思い出し、それを再生した時点で、その思い出はリメイクされ、オリジナルとは異なる記憶になって置き換えられてしまったのである。だからセピア色の記憶の中にそれを探しても見つからない。新しい記憶になってしまったのだから。そういうわけで、もしあなたが大切な思い出をオリジナルなままで保存しておきたいなら、その思い出は決して思い出してはいけないのです

ミッシング

昨年末、店の商品の棚卸をし、そのデータを表計算ソフト、エクセルに記入した。あとは印刷してほかの資料と一緒に会計事務所のおねーさんに渡すだけ。そして今日。自宅のパソコンで作成した棚卸のエクセルデータをUSBメモリにコピーして店に持って行き、店のパソコンで開いた。ん?作成したはずの2015年のシートがない。ブックのタブは2014年で終わっている。これはどーいうことだ。ファイルのタイムスタンプを確認すると、2015/01/08、となっている。ぼくは青くなった。セーブし忘れたのか。ありえない。長年エクセルやワードを使ってきたが、保存せずに終了させたことは1度も…いや、2、3度ある。でもそれはソフトを使い慣れてなかった、ずいぶん昔の話だ。家に帰り、自動バックアップファイルを探してみたが、期限切れで消失していた。だんだん自分が信用できなくなってきつつある今日この頃

マンダム

休日はヒゲをそらない。休日8日目の夜、鏡の向こうでヒゲヅラの男がこちらを見つめている。悪くない。少なくとも不自然な感じはない。フッ、このままでいいんじゃないか。よし、明日はこれで行こう、と思う。が、すぐに思い直す。カウンターに立つヒゲヅラ男を一目見るなり、笑い転げるA男、B子、その他もろもろ。その様子がリアルに浮かび上がった。そして今日。いつものぼくがカウンターの中にいる

A LONG VACATION 7日目

朝起きて、真っ先にコーヒーを淹れる。それを二つのカップに注ぎ、一つをヨッパライ某のベッド横のテーブルに置く。彼女はまだ眠っているから。南向きの部屋の椅子に腰掛け、本を開く。読みふけっていると、ふいに部屋が明るくなり、思わず顔を上げる。雲間から太陽が顔を出していた

朝起きて、真っ先にコーヒーを淹れる。それを二つのカップに注ぎ、一つをヨッパライ某のベッド横のテーブルに置く。彼女はまだ眠っているから。南向きの部屋の椅子に腰掛け、本を開く。読みふけっていると、ふいに部屋が明るくなり、思わず顔を上げる。雲間から太陽が顔を出していた 今日はアナログビデオのデジタイズに没頭していた。退屈な作業なのだけど、古いビデオをモニターしていると、おもしろくてつい見入ってしまう。登場する家族、友人たちが別人のように若い。映像に酔ったのか、理性が飛んでタイムスリップしてしまう。途中、階段の照明器具が壊れていたのを思い出してデジタイズを中止、修理した

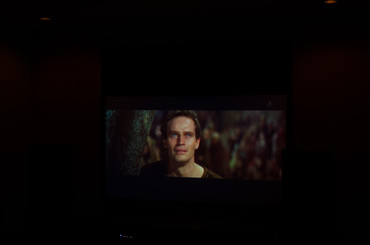

今日はアナログビデオのデジタイズに没頭していた。退屈な作業なのだけど、古いビデオをモニターしていると、おもしろくてつい見入ってしまう。登場する家族、友人たちが別人のように若い。映像に酔ったのか、理性が飛んでタイムスリップしてしまう。途中、階段の照明器具が壊れていたのを思い出してデジタイズを中止、修理した 長い休みとはいいものだ。好きなことにたっぷり時間を充てられる。録画したベンハーを見た。かなり長い映画で尻が痛くなった。ぼくが記憶するベンハーは大掛かりな映像で圧倒するハリウッド的なものだったが、今回あらためて見て印象がずいぶん変わった。ガレー船や戦車レースのシーンが際立ってすばらしいのは記憶どおりとして、今回は映像よりも、この映画の根底を通奏低音のように流れつづける深遠なテーマに心捉われ、感動した。いやー、映画って本当にいいもんですねー、サイナラ、サイナラ、サイナラ

長い休みとはいいものだ。好きなことにたっぷり時間を充てられる。録画したベンハーを見た。かなり長い映画で尻が痛くなった。ぼくが記憶するベンハーは大掛かりな映像で圧倒するハリウッド的なものだったが、今回あらためて見て印象がずいぶん変わった。ガレー船や戦車レースのシーンが際立ってすばらしいのは記憶どおりとして、今回は映像よりも、この映画の根底を通奏低音のように流れつづける深遠なテーマに心捉われ、感動した。いやー、映画って本当にいいもんですねー、サイナラ、サイナラ、サイナラ

A LONG VACATION 5日目

コーヒーカップ片手に屋上に上がり、ベンチに腰掛けて文庫本を開いた。空は青く、雲一つない。今日が何の日であろうと関係ない世界で、ぼくは温かな日差しを浴びながら本を読む。遠い景色、柔らかな陽光、熱いコーヒー。開いたページの文字を追っていると、どこからか金色の蜂が飛んできて文字の上にとまった。彼は気持ちよさそうに陽光を浴びたまま動かなくなった。やれやれ、そんなところでくつろがないでくれ、ページがめくれないじゃないか。D.H.ロレンスなら、キミを大地からやってきた客と看なし、キミが気持ちよく飛び立つまで辛抱強く待つだろうけどね。と、そんな無駄なことを考えているうちに蜂はどこかに飛んで行った

A LONG VACATION 4日目

大掃除も一段落し、気分も休日モードに移行中。サンタマルタとマンデリンをブレンドしたコーヒーを淹れ、屋上に上がってベンチに腰掛けた。晴れた空を雲が流れていく。北のほうには雨雲が見える。しばらくしたら雨になりそうだ。このコーヒーカップは20年以上使っているお気に入り。ぼくがつまらないことで悩んでいると、「やれやれ、また悩んでるのか、バカだな」と犬が笑う

午後から、雨樋のパイプの水平部分を取り外し、中にたまった某火山の灰を掃除した。これで今年の大掃除は終了した

空いた時間に少しずつ行っている、ムービービデオのデジタイズ。終了したテープには「D」とサイン。あと3分の1くらいあるのだけど、できたらこの休み中に終わらせたいと思う

デジタイズしたムービーから一つ紹介。題して、わが家にWindows95が来た夜。ちなみにこのマシン、CPUはPentium-75MHz、HDDは540MBでした。

来年もよろしく!

A LONG VACATION 3日目

A LONG VACATION 2日目

朝起きると気持ちよく晴れていた。雲一つない、抜けるような青空がぼくを呼んでいる。あまり寒くもなく、絶好のドライブ日和だ。しかし、ぼくを待っていたのは輝く海でも山でもなく、丘の斜面にある小さな墓所であった

朝起きると気持ちよく晴れていた。雲一つない、抜けるような青空がぼくを呼んでいる。あまり寒くもなく、絶好のドライブ日和だ。しかし、ぼくを待っていたのは輝く海でも山でもなく、丘の斜面にある小さな墓所であった 墓所の掃除が終わると、はや昼時であった。ヨッパライ某に、どこかで何か食べる?と聞くと、あそこがいい、というので、あそこに車を走らせた。以前ここに来た時、メニューに安いウナ重があったのをうっかり見落とし、後で気づいて悔しかったので、今回はそれにした

墓所の掃除が終わると、はや昼時であった。ヨッパライ某に、どこかで何か食べる?と聞くと、あそこがいい、というので、あそこに車を走らせた。以前ここに来た時、メニューに安いウナ重があったのをうっかり見落とし、後で気づいて悔しかったので、今回はそれにした 安いうな重は確かに安いうな重であった。重なってないし。しかし、ウナギは意外にもふっくらしていてなかなかおいしかった

安いうな重は確かに安いうな重であった。重なってないし。しかし、ウナギは意外にもふっくらしていてなかなかおいしかった 家に帰り着き、大掃除のラスボス、台所周りの掃除に着手。まずは換気扇の分解から。中のシロッコファンと金属フィルターを特殊洗剤を溶かした溶液に漬け込み、固着した油汚れが溶解する間にタイルやシンク、流し台の扉などを磨き上げる。約3時間のコースだ。ところが作業を開始して間もなく問題が発生。シロッコファンがモーターの軸から外れない。おそらく、モーターシャフトとファンの軸穴の隙間に油脂が染み込み、接着剤のように固まったのだろう。力を込めて引き出したいのだが、つかむが所がない。で、どうやったかというと、太い針金、大きなバール、20cm角の分厚い板、そしてライターを使って外したのだった

家に帰り着き、大掃除のラスボス、台所周りの掃除に着手。まずは換気扇の分解から。中のシロッコファンと金属フィルターを特殊洗剤を溶かした溶液に漬け込み、固着した油汚れが溶解する間にタイルやシンク、流し台の扉などを磨き上げる。約3時間のコースだ。ところが作業を開始して間もなく問題が発生。シロッコファンがモーターの軸から外れない。おそらく、モーターシャフトとファンの軸穴の隙間に油脂が染み込み、接着剤のように固まったのだろう。力を込めて引き出したいのだが、つかむが所がない。で、どうやったかというと、太い針金、大きなバール、20cm角の分厚い板、そしてライターを使って外したのだった 外したシロッコファンと金属フィルター、レンジの五徳やバーナーキャップなどを特殊な洗剤を溶かした湯に漬け込む。2時間ほどでピカピカになる。擦り洗いなど全く不要

外したシロッコファンと金属フィルター、レンジの五徳やバーナーキャップなどを特殊な洗剤を溶かした湯に漬け込む。2時間ほどでピカピカになる。擦り洗いなど全く不要

作業終了後、昨夜調整したビデオデッキのテストを兼ねて、ほこりをかぶった古いビデオテープに録画されていたあの番組をデジタル化してみた

A LONG VACATION 1日目

朝起きると気持ちよく晴れていた。海も金色に輝いている。あまり寒くもなく、絶好のドライブ日和だ

朝起きると気持ちよく晴れていた。海も金色に輝いている。あまり寒くもなく、絶好のドライブ日和だ しかし、ぼくを待っていたのは輝く海でも山でもなく、店の大掃除であった。メインは珈琲豆を煎る機械と煙突の分解掃除

しかし、ぼくを待っていたのは輝く海でも山でもなく、店の大掃除であった。メインは珈琲豆を煎る機械と煙突の分解掃除 昼食はいつものように駅の地下でラーメン定食。腹が減っていたので大盛りにした

昼食はいつものように駅の地下でラーメン定食。腹が減っていたので大盛りにした 大掃除を終え、家に帰り着いたのは夕方だった。ベッドでしばらく横になっていたら寝てしまった。目覚めると時計は20時を指していた。今日の予定では調子の悪くなったビデオデッキの修理もしなくてはならない。テープの早送りがひどく遅い。おそらくゴムベルトが老化してスリップしているのだろう

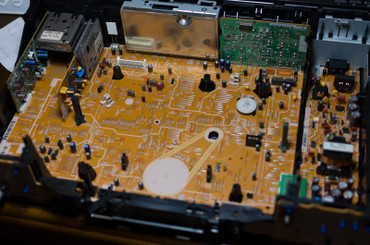

大掃除を終え、家に帰り着いたのは夕方だった。ベッドでしばらく横になっていたら寝てしまった。目覚めると時計は20時を指していた。今日の予定では調子の悪くなったビデオデッキの修理もしなくてはならない。テープの早送りがひどく遅い。おそらくゴムベルトが老化してスリップしているのだろう ビデオデッキのふたを開け、中に鎮座しているメカ部を取り外す。回路の集積化が進んでいるので電子パーツはがっかりするほど少ない

ビデオデッキのふたを開け、中に鎮座しているメカ部を取り外す。回路の集積化が進んでいるので電子パーツはがっかりするほど少ない メカ部の裏側。思ったほどゴムベルトは老化していなかった。しかし取り外してみると、既にしなやかさは失われ、硬化が進んでいる。テンションはかかるのだけど、負荷が大きくなるとスリップするようだ。まだ使えそうなので、プーリーとベルトについた汚れをふき取って元に戻した。夜も更けてきたので、テストは明日することにした。おやすみ

メカ部の裏側。思ったほどゴムベルトは老化していなかった。しかし取り外してみると、既にしなやかさは失われ、硬化が進んでいる。テンションはかかるのだけど、負荷が大きくなるとスリップするようだ。まだ使えそうなので、プーリーとベルトについた汚れをふき取って元に戻した。夜も更けてきたので、テストは明日することにした。おやすみ