青い空、赤いフタ

バイバイ

春だな

きょうは、ちょっとだけ、いいことがあった。社会人の息子が、ある専門学校を受験したのだけど、その一次試験に受かったとの電話があった。受かるだろうと思っていたので、さほど感動もなかったのだけど、そのことをある親しい常連のお客さんに話したら、自分のことのように喜んでくれた。ほんとにうれしそうだった。おかげで、こちらもなんだかうれしくなってきて、暖かい気分になった。春だなぁ

空

スパイラルの謎

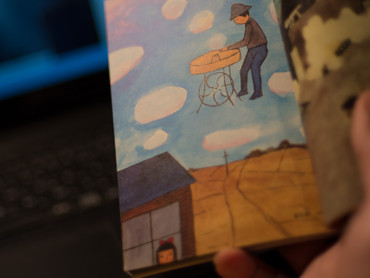

あの頃に帰りたい かも

ある本を読んでいて懐かしく思った。学生のころ、レベルは劣るものの、ぼくもこれと似たようなことをずいぶんノートに書き込んでいた。そのノートのいくつかは今も残っている。大学ノート5冊分くらいある。数年前、古い写真のフィルムを整理しようと、ぼろぼろの段ボール箱を開けたら、その下からこのノートが出てきた。読んでびっくり。ひどく理屈っぽいが、かなり鋭いことを指摘している。まさに今のぼくに向けて発している警句もあって、思わずたじろいでしまう。やれやれ、ほんとに、ぼくがこれを書いたのか。やるじゃないか。今じゃもうこんなことは書けないぜ。なぜ書けなくなったのか。だいたい見当がつく。女の子たちと遊ぶようになって書けなくなってしまったのだ。そんな立派なことを言える自分じゃないことに気付いてしまい、恥ずかしくて書けなくなった。というか、実際堕落してしまった気もする。とりあえず自分のバカさ加減を気付かせてくれた女の子たちに感謝しつつも、ちょっと惜しい…かも。(まさかこの本の筆者が女の子を知らなかった、ということはないだろうけどね)