雨の午後、小さな女の子から花束をもらった

good-by

ワイルドなナルシスト

文章を書くこと

スイングする文体でいつも考えているのです

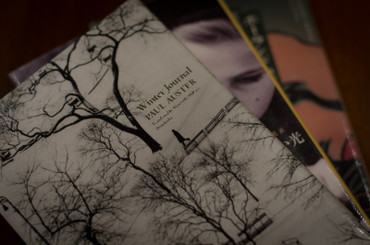

久しぶりに本を読みたくなって、図書館から3冊借りてきた。この前読んだ村上春樹の騎士団長殺しが呼び水になったのだと思う。村上春樹のどこがいいの? と、周囲の人によく聞かれる。自分でもよくわからないのだけど、一つ言えるのは、彼の文体には、ぼくにとってジャズのスイングに似た心地よいリズムがある。特に、一人称の作品は気持ちよくスイングしてくれる。今回の作品は一人称でノリがよかったのだけど、第二部の中ほどあたりからリズムのテンポが速くなり、マーチみたいになってスイングしなくなった。一人称の限界なのかもしれないけど、説明的で少し興が醒めた。作者はわかっててやってるのだろうけど。ちなみに今回借りたのは、ポール・オースター 冬の日誌、アンソニー・ドーア すべての見えない光、エドゥアルド・ハルフォン ポーランドのボクサー

ムーンピラー

春の夜

ニワトリの声で目が覚めた

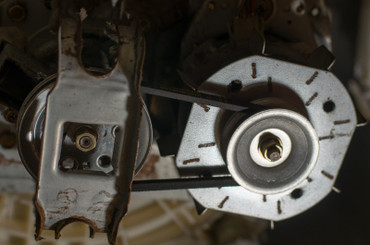

目覚ましが鳴る少し前だった。ギョエーーーーという、ニワトリを絞め殺すような声に驚いて目が覚めた。隣の洗面所からだ。ふっ、ついに死んだか。今年に入って週に一度くらい、洗濯機から妙な音がしていたのだ。洗濯機は2階に置いてあるので、階下で食事の準備をしているヨッパライ某には聞こえなかったようだ。朝からめんどうな話はしたくなかったし、ニワトリの事は黙ったまま仕事に出かけた。夜、夕食を囲んでいると、「洗濯機がこわれて脱水できなかった」とヨッパライ某が言った。部屋に濡れた洗濯物が干してあったのはそのせいだったのだ。ふーん、後で見てみるよ、とぼくは言った。

洗濯機を寝かせて中を見ると、思った通りベルトが伸びて緩んでいた。断末魔の叫び声はベルトがスリップする音だったのだ。軸受のベアリングが割れたのだったら新しいのを買うつもりでいたが、そちらは何ともなかった。モーターの台座を固定しているボルトを緩め、台座をずらしてベルトのテンションを回復。元通りボルトを締めて完了。それにしてもこの洗濯機、なかなかこわれない。ちなみに日立製

ラピュタな夜なのです

掃除機の調子がわるい夢

春になったせいか、ここのところ見る夢が新しいバージョンに更新された。数日前に見た夢は、ゴシック調の街並みの中をゴシック調の車やバイクが走っているという、今までにないタイプのものだった。そこでぼくは、バカの一つ覚えのように、ひたすら写真を撮っていた。あまり意味のない夢だ。その前に見た夢は、どこかの家を掃除機で掃除している夢だった。掃除機の調子が悪いのか、なかなかゴミが減らない。部屋の隅のごみを手で片づけていると、中から脚の長い、大きな黒い蜘蛛が出てきた。じゃまなので、そいつを外に追い出そうとするのだが、いうことを聞かない。何とか外に出すと、また中に入ってこようとする。意味がある夢のような気がして、ネットで調べたら、「物事が片付かないときに見る夢」ということだった。なんだ、そのままじゃん